リハビリテーションを行うための障害分類

理学療法士として現場で働いていた時にあったのは『リハビリテーションに対する誤った認識』です。

『リハビリテーションって何?』を理解していないまま提供を受けている。または提供を拒否するケースがありました。リハビリテーションについて多くの方に知って頂くために、弊社のホームページでは「リハビリテーションとは?」について複数回にわたり記事を記載しています。

今回の内容

①リハビリテーションを行うための障害分類

②以前に重視されていた障害分類~ICIDH(国際障害分類)~

③現在、重視されている障害分類~ICF(国際生活機能分類)~

①リハビリテーションを行うための障害の分類

リハビリテーションを行うためには、ご本人の状況を出来うる限り客観的に観て、障害の因果関係を整理する必要があります。

この因果関係に対してアプローチを行っていくのがリハビリテーションです。

なので、障害分類はリハビリテーションにとっての『捉え方・在り方』を表しているとも言えます。

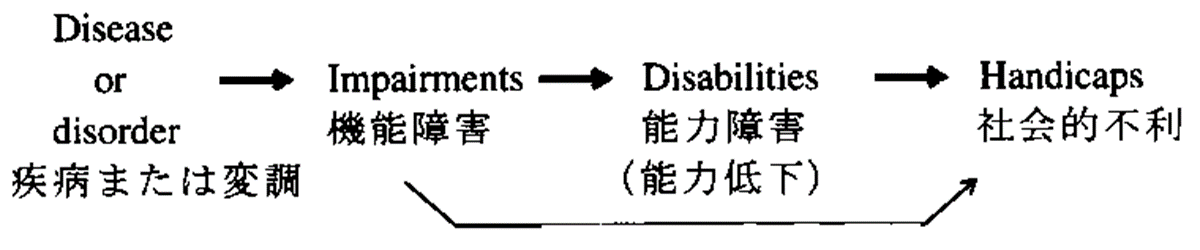

②以前に重視されていた障害分類~ICIDH(国際障害分類)~

ICIDH(国際障害分類)は1980年にWHOが提唱したものです。

引用元:障害保健福祉研究情報システム

https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/intl/icidh/hsa001/hsa00102.html

疾病または変調は、病気やケガの事です。

機能障害は関節が硬いや筋力が低下しているなど身体機能の障害についてです。

能力低下は立ち上がりにくいや入浴が困難など動作能力の低下についてです。

社会的不利は職場復帰困難や自宅での生活が困難など社会適応に不利な点についてです。

例え話です。

『足を骨折し、関節が硬くなって筋力が弱り、歩くのが不安定になったので、仕事に支障が出て復帰できない』というのを整理するのに使います。

ただICIDHに対して問題がありました。

まず機能障害から社会的不利まで基本の流れが一方的ということです。

筋力がつかないと歩けない。歩けないから職場復帰できないという考え方になります。

歩くことによって筋力がついてくるという考え方や、車いすで職場復帰したことで意欲が出てきて活動に変化が出るという考え方には向いていません。

ちなみに機能障害から社会的不利への矢印は、例えば火傷で顔の皮膚状態が悪くなり、動作能力は問題ないが、人前に出るのが嫌で職場復帰したくなくなった方などの場合です。

つぎに否定的な側面しかないということです。

これが悪いからこれが出来ていないという見方になります。改善の見込みがある方はいいですが、改善の見込みがない方、進行疾患の方にとっては悪い所ばかりみるのはどうかとなりました。

さいごに環境や個人の状況が反映されづらいということです。

同じ病気やケガ、機能障害や能力低下の傾向があったとしても環境やご本人の特性によって変わってきます。

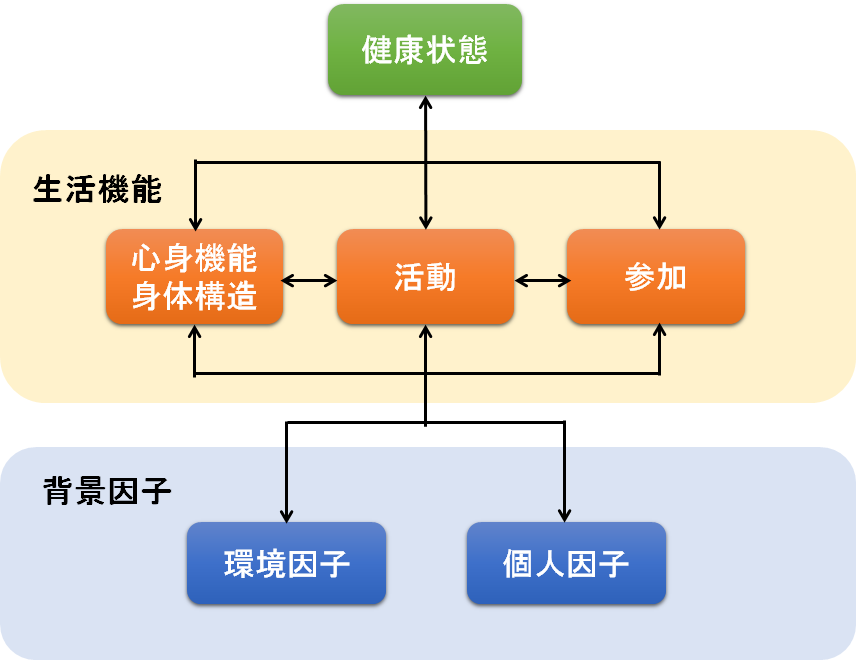

③現在、重視されている障害分類~ICF(国際生活機能分類)~

さきほどのICIDHを改訂して2001年に提唱されたのがICF(国際生活機能分類)です。

引用元:認知機能の見える化プロジェクト、認知機能と社会生活

http://cogniscale.jp/sociallife/

まず各項目が図のとおり相互に関連した矢印になっています。

つぎに否定的側面だけでなく、肯定的側面もみるようになりました。

生活機能として機能障害は心身機能と身体構造、能力低下は活動、社会的不利は参加に項目が変わっています。

それぞれに悪い問題点だけでなく、行えている良い点についても着目します。

例えを言います。

『スポーツが趣味で、営業の仕事をされている男性のAさんが脊髄損傷になりました。

足は麻痺で動かず、歩くことは出来ないので、前と同じようにスポーツの趣味が出来ません。

ただ他の体の部位は問題なく、会話も出来て、車いすへの乗り移り移動も出来るので、会社では電話の営業は復帰できそうです。』

という良い点の側面にも目を向けるという事です。

最後に背景因子として環境因子や個人因子の情報を整理します。

環境因子は住環境、職場環境、周囲の人間関係などを言います。

個人因子は年齢、性別、今までの職歴、性格、人生経験などです。

これらの背景因子は大きな影響があります。

例えば

『Aさんは電話で出来る営業の仕事でした。もし肉体労働であれば転職が必要になります。また在宅復帰には車いす生活に対応できる住環境が必要です。

以前のスポーツが出来ないとしても車いすで出来るスポーツを見つけ通う場所を見つければ趣味が再開できます。

またAさんが職場復帰できたのはAさんの性格や障害に対して受容した事が関係しており、他の方に対して同じようにいくかどうかは別であります。』

このように広い視野をもって障害と生活の関連性を整理して捉えるのがICFです。

より良いリハビリテーションを追求していく過程ではICFの捉え方を行う事で、多角的になり、柔軟な対応が行いやすくなります。

今回のまとめ

今回は『リハビリテーションを行うための障害分類』について説明しました。

重要な点としては「現在はICFの考え方で障害分類をする」と「心身機能と身体構造、活動、参加などは双方向の関係でみる」と「否定的側面だけでなく、肯定的側面もみる」と「背景因子として環境因子や個人因子の情報を整理」という事です。

弊社の「リハビリテーションとは?」という記事が皆様の認識に良い影響を与え、社会全体としてリハビリテーションに取り組めれる機会になれば幸いです。

参考文献

『松澤 正 著、理学療法評価学 第2版、金原出版株式会社、2004年』

『三上真弘・石田 暉 編集、リハビリテーション医学テキスト 改訂第2版、南江堂、2005年』

『理学療法科学学会 監修、理学療法科学シリーズ 理学療法概論 第6版、アイペック、2013年』

『「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)、厚生労働省、2002年(下記URL)』

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

『認知機能と社会生活、認知機能の見える化プロジェクト(下記URL)』

http://cogniscale.jp/sociallife/

『リハビリテーションとは?』に関する他の記事

『リハビリテーションの言葉の由来・歴史・定義』

https://www.occasione.co.jp/2022-4-5/

『リハビリテーションの種類~病期別・保険制度別・専門職について~』

https://www.occasione.co.jp/2022-4-19/

投稿者プロフィール

最新の投稿

サルース・インパラーレ2025年6月25日『筋力が低下するメカニズム』研修動画の配信・販売中

サルース・インパラーレ2025年6月25日『筋力が低下するメカニズム』研修動画の配信・販売中 サルース・インパラーレ2025年6月11日『足部の痛みの予防とケア』研修動画の配信・販売中

サルース・インパラーレ2025年6月11日『足部の痛みの予防とケア』研修動画の配信・販売中 サルース・インパラーレ2025年5月14日『首の痛みの予防とケア』研修動画の配信・販売中

サルース・インパラーレ2025年5月14日『首の痛みの予防とケア』研修動画の配信・販売中 サルース・インパラーレ2025年4月23日『関節が硬くなるメカニズム』研修動画の配信・販売中

サルース・インパラーレ2025年4月23日『関節が硬くなるメカニズム』研修動画の配信・販売中